丹波市柏原町の地で戦後から農業を営んできた百姓家古倉。

先代の時代には、酪農を営み、現在は地域で管理をする人がいなくなってしまった田畑を預かり、お米や黒豆、小豆、山の芋などを手広く手掛けています。

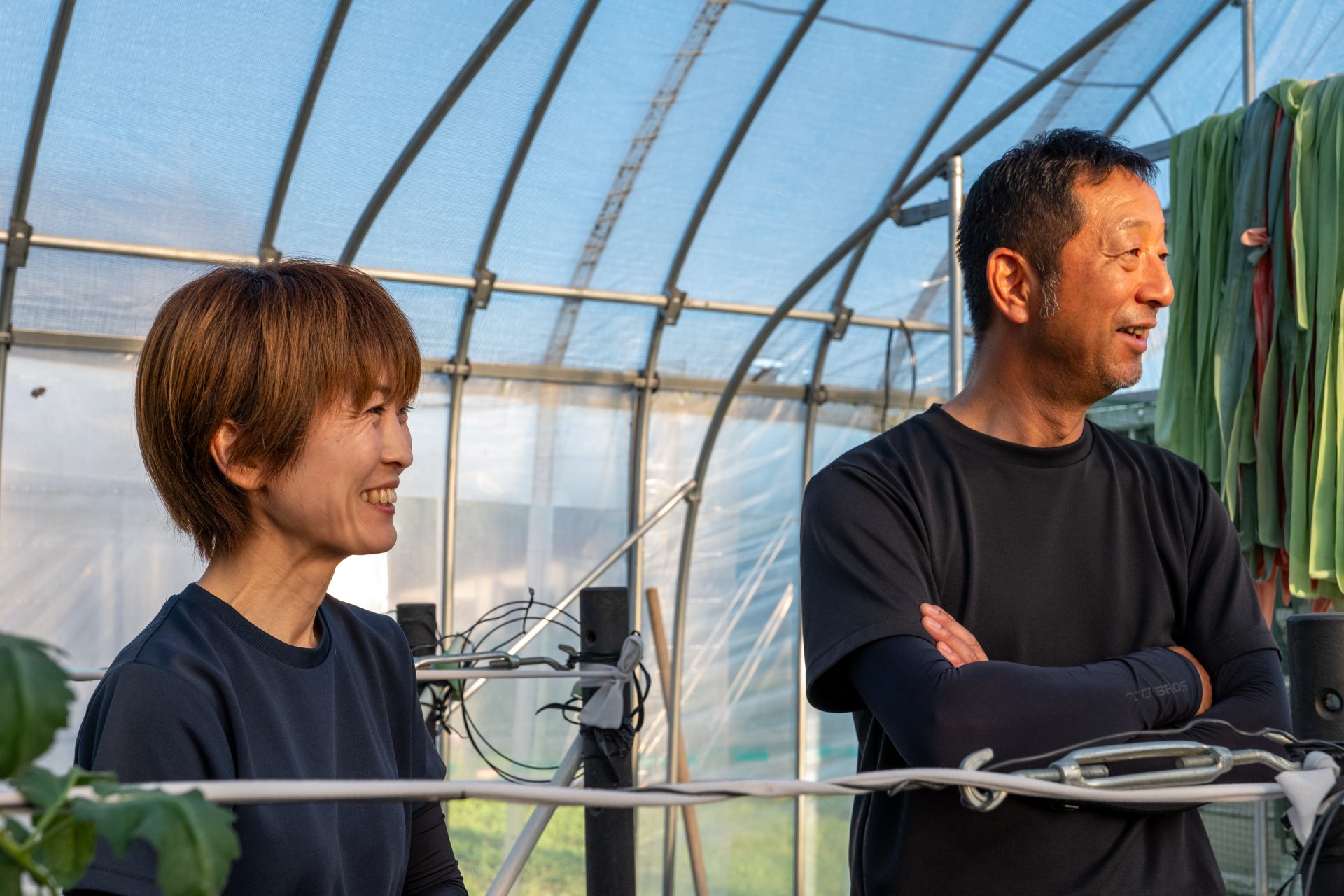

甥っ子が新卒で農業を一緒にやってくれることになり、法人化されてますます精力的に農業を手がける古倉さんたちのお話をお聞きしました。

100軒以上の出品から山の芋の大きさや形、色などを比べる品評会にて金賞を何度も飾ったことのある百姓家古倉の山の芋。

取材時は山の芋の収穫時期。指で強く擦っても傷がついてしまう繊細な逸品です。

丁寧に育てられた山の芋。初夏に植えて、藁を敷き、蔓が伸び、葉っぱが枯れたら収穫に入ります。

蔓が生えていた形跡を辿り、細心の注意を払って掘り出します。慣れた手つきで土の中から山の芋を掘り出していく、百姓家古倉の代表、古倉一郎さん。奥さまの典子さん。弟の生穂さん。そして若き甥っ子の荻野景太さん。

一郎さんと生穂さんの父、伸夫さんは2015年の1月に亡くなられました。孫にあたる景太さんは、当時は大学3回生。4回生に上がると、卒業後に百姓家古倉をお手伝いしたいと表明します。

農業は自分のペースでできるところが魅力的だと感じていた景太さん。卒業後、1年間は市島町の農家さんでインターンとして働き、7年前に百姓家古倉の一員になりました。

世継ぎがいなかった百姓家古倉でしたが、景太さんの参画に後押しされ、2018年に株式会社百姓家古倉として法人化に踏み切ります。

百姓家古倉で手がける圃場は現在約13ヘクタール。

高齢化が進む地域では農地の管理をできる人がどんどん減っており、預かる面積はまだまだ増えていきそうです。

自分ができる範囲の農業を続けていきたいと考えている景太さんには、おじさんたちがいなくなってからどうしていくか、不安を感じざるを得ないようです。

父、伸夫さんが若い頃には、日本は戦後の高度経済成長期。

学校給食が全国で始まり、牛乳の需要が爆発的に広がりました。

近隣ではたくさんの農家さんが酪農を行い、百姓家古倉でも乳牛の飼育を広く手がけます。

時代は進み、少子高齢化の波が見え始めると遊休地が多く見られるようになってきます。

管理ができなくなった土地の相談をあちこちから受け、そこを預かり、お米や黒豆などの栽培を広げていくようになっていきます。

一郎さんは毎日牛の世話をするよりも、困っている人の土地を預かり、特産物を育て、販売することの方が僕は性に合っていたんや。と話します。

弟の生穂さんは高校卒業後、全国に展開するメーカーの工場勤務として宮城や滋賀などで10年ほどサラリーマンをしていました。

あるとき社内のトラブルがきっかけとなり退職。丹波に戻ってどこか別の会社に就職でもしようかと考えていた矢先、父、伸夫さんと兄の一郎さんに声をかけられ、百姓家古倉で一緒に働くことになりました。

当時はちょうど酪農から広い農地での栽培に切り替えしていた移行期。家族で自然と役割分担をしながら、手がける作物と圃場を次第に広げていきます。

父、伸夫さんが病気でなかなか畑に出れなくなってから、主には一郎さんと生穂さんの2人で行っていた作業。

それが、景太さんが入ってくれたことで格段に助かるようになったと話します。丹波では、夏場は常に草刈りが欠かせません。広大な面積を2人で行うのと3人で行うのは大変さが全く違います。

田植えに、黒豆、小豆、山の芋の植え付け、そして夏には草刈りの日々、稲刈りに収穫と百姓家古倉は年中大忙しです。1人1人がそれぞれの作業を担当しており、忙しい時にはお互いに手伝いながらたくさんの作業を行います。

京阪神の飲食店さんや直販のお客さまも多い百姓家古倉では、毎月配送にも行っています。

記録的な冷夏や台風による米不足が騒がれた30年ほど前から愛用いただいいてる方もいたり、また阪神大震災の際にもお米を車に積んで炊き出しに出向いたり、その時のご縁を今も尚大切にされています。

近年では配送に行くのは、もっぱら景太さんのお役目です。若い子が来るとお客さんも喜ぶと話す一郎さん。景太さんも毎月ありがたいことだと感じています。

想いは大切に受け継ぎながら、時代と共に変化をしてきた百姓家古倉。景太さんの代になったときも、常に世の中も変化しているであろうことから、今すぐにはっきりとしたものが見えずとも、その時に必要なことを判断していくことが求められるのではないでしょうか。

景太さんは、体を動かす農業がとても楽しいと感じています。そして、景太さんの言葉には祖父、伸夫さんの意思を引き継ぎながらこの広い農地でたくさんの作物を栽培されてきたおじさんたちの農業に対するリスペクトが根底にあります。引き継いできた地域と共にある農業を未来に託しながら、百姓家古倉の家族の営みは大地の恵を紡ぎます。

株式会社百姓家古倉

〒669-3308 兵庫県丹波市柏原町小南4

TEL:0795-72-0191 / FAX:0795-72-5291

https://100shou-kokura.com/