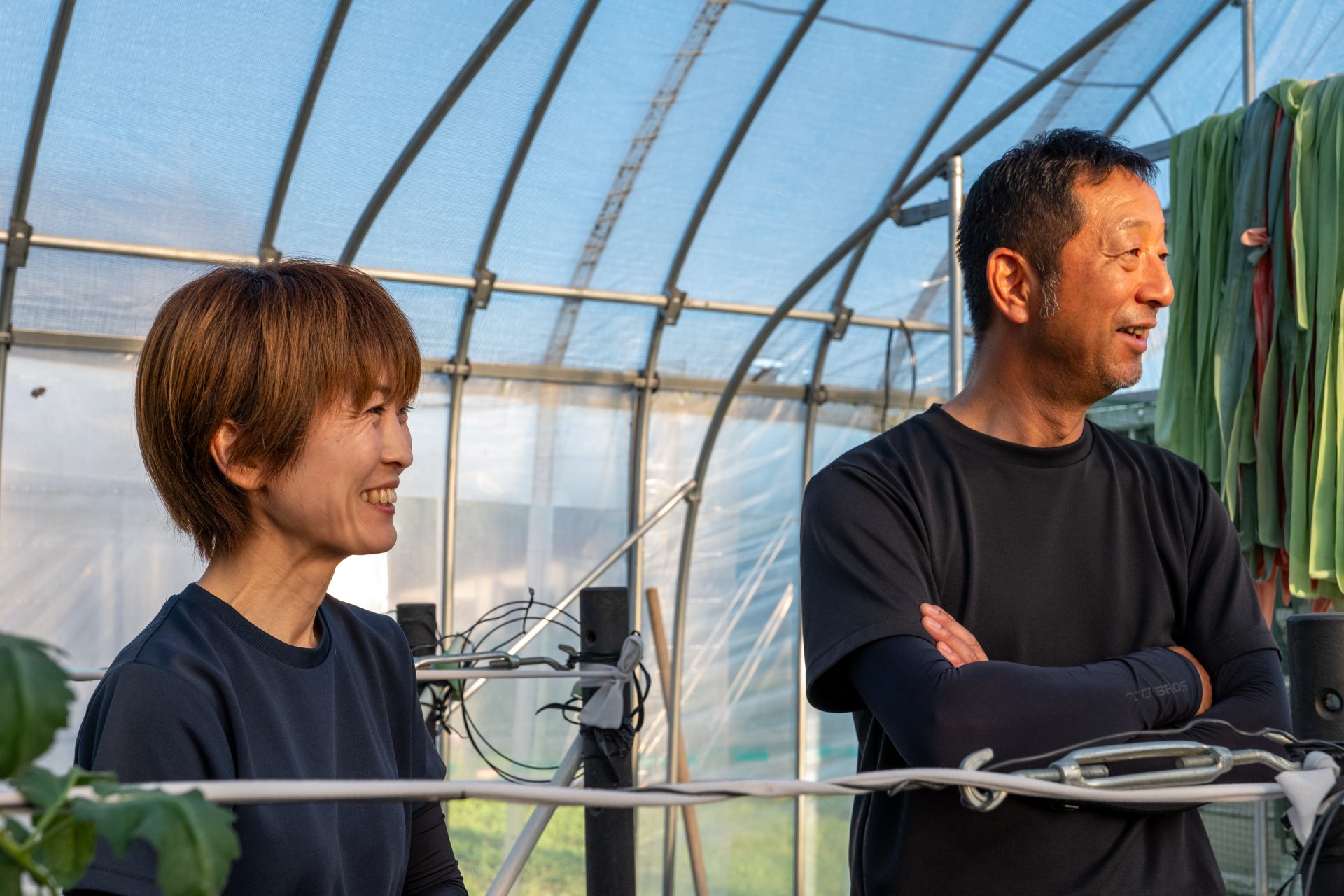

京都府から移住して丹波市春日町で新規就農する青山晋也さん。

・農業をやりたいと思ったきっかけは?

「農業をすることは、大きな歴史の流れに加わり一緒に流れていくこと」

私は学生時代に哲学を専攻しまして、古今東西、先人の哲学書を読み漁っては、その背景の文化にも触れながら思索するのを楽しみにしてきました。

そうこうするうちに、40代後半になりまして、自分自身のことも、時の流れの中にいる「終わりある」歴史的存在者として意識するようになりました。自分の人生をはじまりの側から振り返りながらも、むしろこれからの人生を終わりの地点、つまり死の側から考えるようになりました。

その過程で、自分よりも遥かに長い歴史をもち、この世界にずっと存在し続けてきたものについて思いを馳せ、たどり着いたのが農耕・農業でした。もちろん、農業については小さな頃から知っていたわけですが、大きな時間の流れの中に位置付けられた歴史的存在者しての農業に改めて興味が湧いたのです。

とりわけ農業に惹かれたのは、自分がこれから還っていくであろう大地で営まれる生業、土と切っても切り離せない存在であるという点でしょうか。

これまで多くの人が農業に関わり、実際大地に還ってきた歴史を持つ、そういう「農業を主体とした地域」に行きたい。自分もその営みに加わり、その流れの中で人生を生き、そして終えるのがいい、と感じました。

・なぜ農の学校を選んだのか?

まずは農の学校が地域循環を意識し、地域資源を活かした農業を目指していることですね。学校の設立に関わられた高知県の篤農家、山下和穂さんのお考えがベースにあるとの話を夏の説明会で聞き、そうした考えの中で学ぶのがいいな、と思いました。

また農の学校では複数の有機栽培の仕方を比較しながら学べる、という点も魅力でした。今、ネットでも書籍でもいろんな栽培方法の情報であふれています。でも正直なところ、自分がどのやり方を選べばいいのかわかりませんでした。成功している農家さんのやり方は、きっとどれも正解に違いありませんが、実際には、それぞれの農地をとりまく環境や土壌の状態、気候条件、あるいはお客さんに向けた出荷や輸送の条件によっても、ベストな方法は変わるはずです。その点、農の学校では複数の栽培方法の長所・短所を比較して教えてくれますので、自分が農業を始めたときに、ある程度科学的な根拠を持って考えていけそうだな、と思いました。

あと、全日制で集中的に学べることもメリットだと感じました。学び方は人それぞれですが、私の場合は、1年間、毎日畑に出て集中的に農業を学ぶ、というスタイルがいいなと思いました。

もう一点、これも個人的ですが、丹波の農家さんは神戸や大阪が近いので気軽に配達や取り引きに出かけますが、京都も同じように近い。おばあちゃんが京都に住んでいますので、丹波ならときどき帰れるなあ、というのも魅力でした。

・学校で学んでみて、印象に残った野菜は?

いっぱいありますね(笑)。まずは、葉っぱの天ぷらが美味しいニンジン。初収穫のときにめっちゃ甘かったトウモロコシ。

農作業中に畑でしょっちゅう摘まみ食いしたトマトも、うまみが凝縮して最高でした。

塩茹でが最高に美味しい、採れたての落花生と、スナップエンドウ。

胡麻油で炒めたら最高に美味しいツルムラサキ。

スナックがわりに畑で摘まんではかじった、宮内菜(みやうちな=菜の花の一種)のかき菜(笑)。冬場に鍋にめっちゃ合う葉ニンニク。

あと、2月に畑に残った取り残しのホウレンソウが、実はめちゃくちゃ甘くて美味しかったです。

・良かった講義、印象に残った学びは何ですか?

まずは、毎週月曜の「圃場ツアー」ですね。先生と受講生みんなで圃場全体を見て回り、作物の生育状況や次の作業について話し合う時間、これが楽しかったです。また、7月に先生とマンツーマンで習ったトラクターの耕耘練習と、その試験。緊張しつつも楽しかったです。

座学の授業では、野菜の植物生理学と土づくりについて長野から教えに来てくださった先生の授業が興味深かったです。月日をかけて土を育てる「育土(いくど)」という考え方や、深い植物生理の知識に基づいた面白い栽培方法の数々は、とても視野が広がって勉強になりました。

あとは、畑の水はけを改善するために明渠(めいきょ=溝)を堀りまくって「泥んこ」になったこと(笑)。良い思い出になりました。

・入学して自分に変化はありましたか

農業の知識ももちろんですが、農村と直接つながりが生まれたことも大きな変化でしたね。

桑子敏雄さんという哲学者の方が『生命と風景の哲学』という著書の中で「空間の履歴」という言葉を使っているのですが、丹波では、自分が今まさに見ている農村風景や、暮らしている場所が、今日に至るまでの人の生の連なりの結果(履歴)なんだな、と強く実感しました。もちろん都会にもそれはあるんでしょうけれども、実感が湧きづらいです。ところが丹波では、風景全体に、その土地で確かに何十世代にも渡って土を耕し、生命を繋いできた空間の履歴が息づいています。何気ないアゼや田畑の形ひとつにも、それに関わった人たちが何を考えてどんな努力を重ねてきたか、という痕跡が見え隠れします。

そして、自分がここに移住することも、地域の「空間の履歴」に加わっていくことなんだな、とワクワクしました。

「引っ越し」というと、仮住まい的な響きもありますが、「移住」となると、もっと重みがある。移住において移すのは、「住まい」というよりは「人生」なのでは、と感じます。移住というのは、あるところに根ざしていた人生を別のところに移し、そこでまた根ざしていく行為のことなのかな。このように考えていくと、移住先での人との出会いは、そこで何年、何十年と根ざしてきた人生を歩まれている方々との出会い。村全体を考えると、その場に根ざしてきた人生が数多く集まった大きな流れのようなものがあって、村に入るということはその大きな流れに加わるという感じです。

農地を借りるということも、長い長いこうした空間の履歴の一部分となって、次へと繋いでいくこと。自分の農業生産のために努力する、という側面だけでなく、自分が生きている間預かった農地を、良い状態で後の世代に引き継ぐ、という役割も果たせたら嬉しいですね。

・どんな野菜を育てたいですか?

食べた人が日々の忙しさの中で忘れていた大事な何か(童心、初心、原点)を図らずも思い出してしまうような、そんな懐かしくも素朴な味のする野菜を育てたいですね。

・どんな農業をしていきたいですか?

地域の方々と一緒に笑いながら、野菜を育てていきたい。これに尽きます。

そして、野菜を買っていただく皆さんにも、土や泥とたわむれて童心に還る楽しさをおすそわけできたら楽しいですね。単にタネをまいて収穫するだけでなく、例えば、畑に溜まった水を抜くために延々と溝掘りをしたり、野菜の収穫後に土に埋まった資材を延々と掘り起こして回ったり、といった農家の日常の「泥仕事」に一緒に汗を流して、一日の終わりに大笑いして爽快感を分かち合えたら最高ですね(笑)。